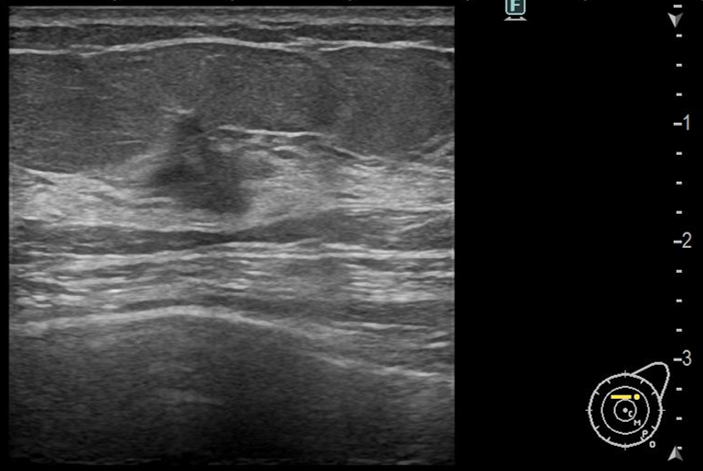

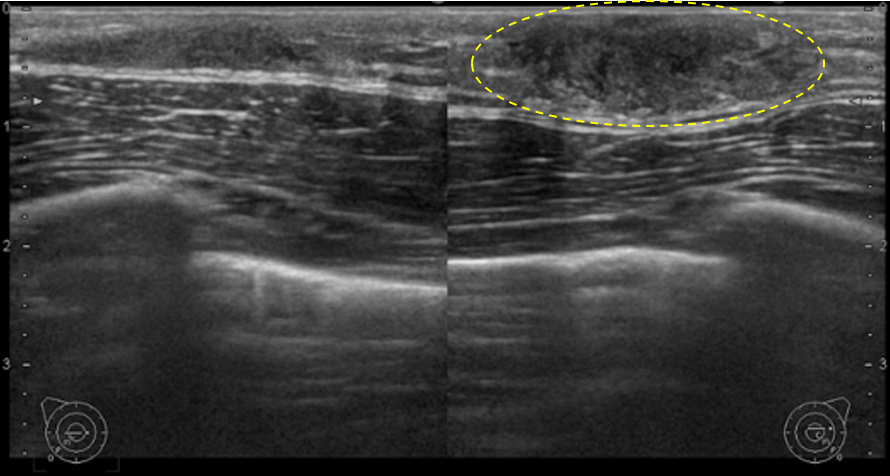

線維腺腫

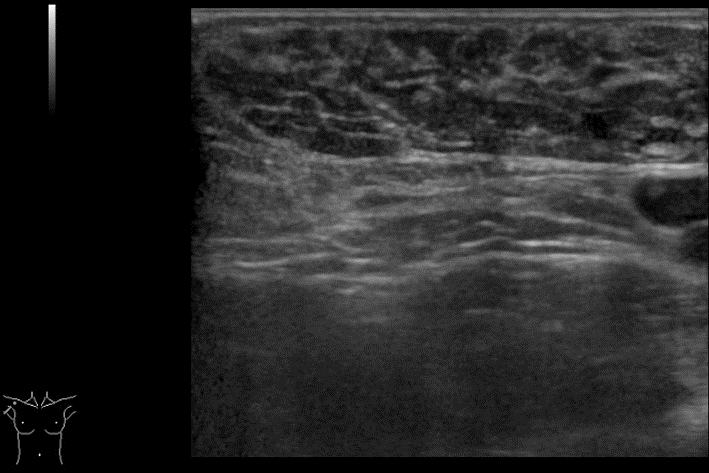

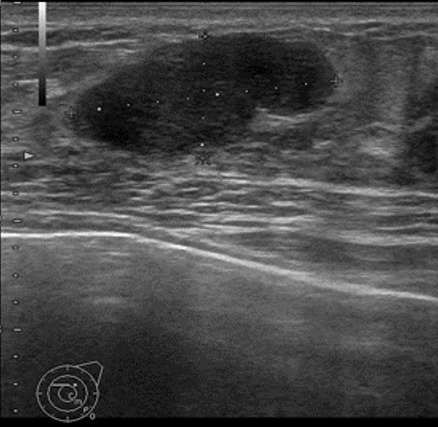

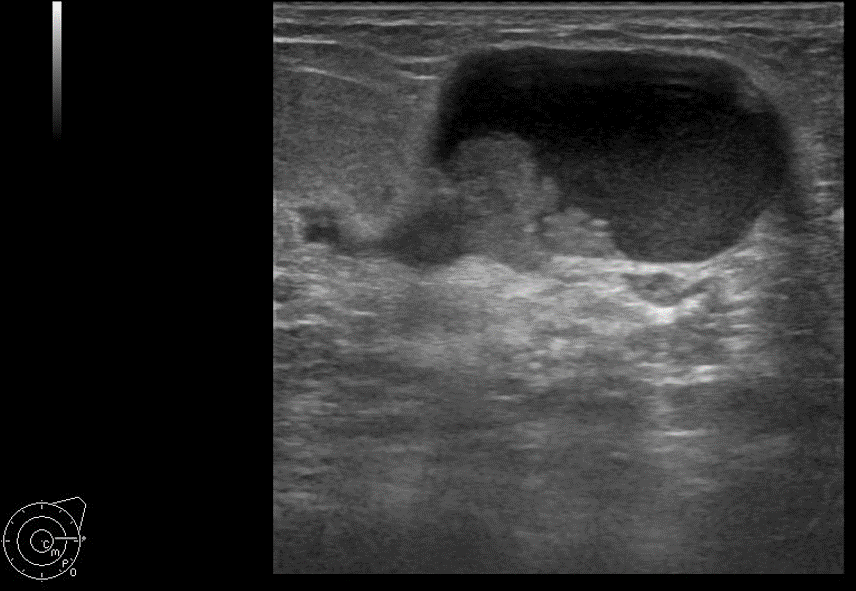

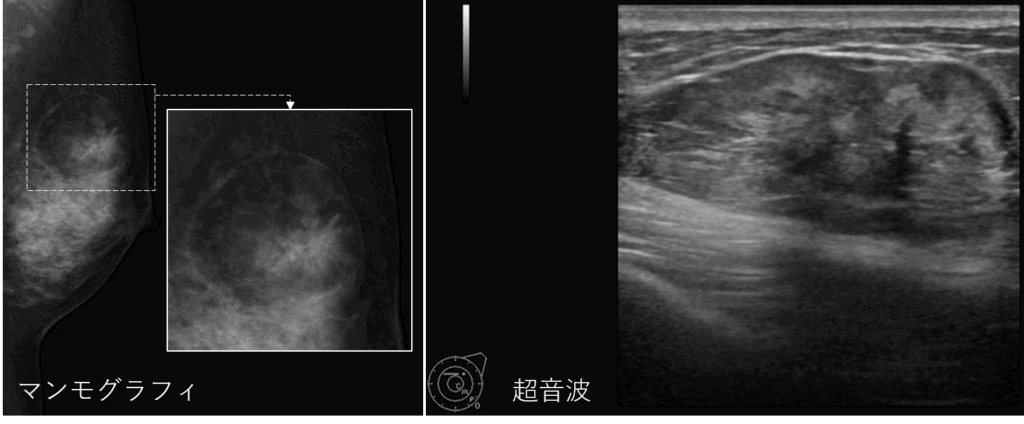

線維腺腫(fibroadenoma)は、20~30歳の若年女性に多く見られる良性乳腺腫瘍であり、乳腺の線維成分と腺成分の両方を含む病変です。一般的に、弾性硬で可動性の良い腫瘤として触知され、多くの場合、単発性ですが、複数個発生することや両側の乳房にみられることもあります。女性ホルモンの分泌が活発な時期に発生しやすく、特に妊娠中には大きくなることがあります。診断には、超音波検査やマンモグラフィが有用であり、特に超音波検査では境界明瞭で均一な低エコー性病変として描出されることが特徴です。また、必要に応じて針生検(Core needle biopsy)を行い、葉状腫瘍や乳癌との鑑別を慎重に行います。

治療に関しては、多くの場合、経過観察が選択されます。特に3cm未満で増大傾向のない腫瘍であれば、定期的なフォローアップを行いながら慎重に経過を見守ります。しかし、3cmを超えて増大する場合や、急速に大きくなることで葉状腫瘍の可能性が疑われる場合、または患者本人が美容的・精神的な理由で摘出を希望する場合には、手術による腫瘍摘出が考慮されます。

線維腺腫

.png)

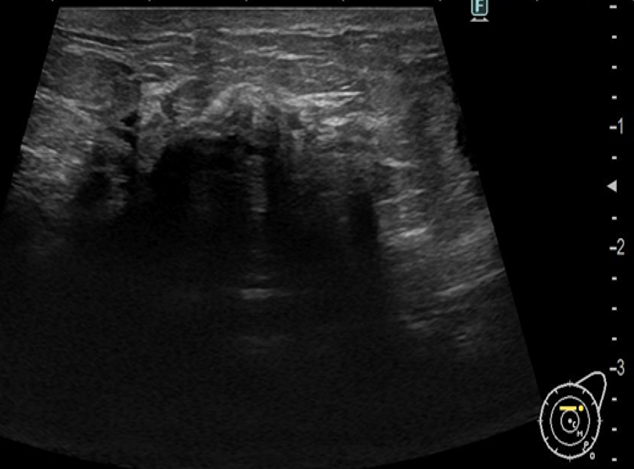

線維腺腫(陳旧性線維腺腫)

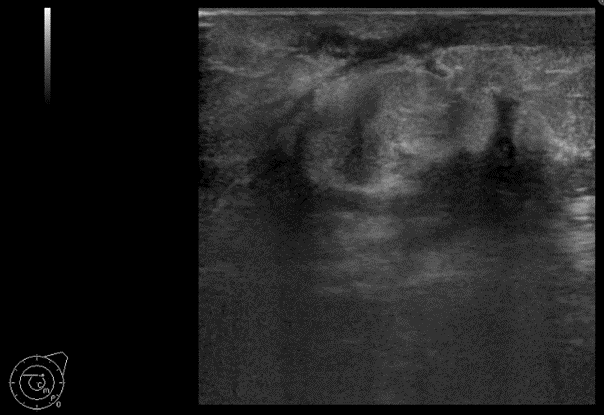

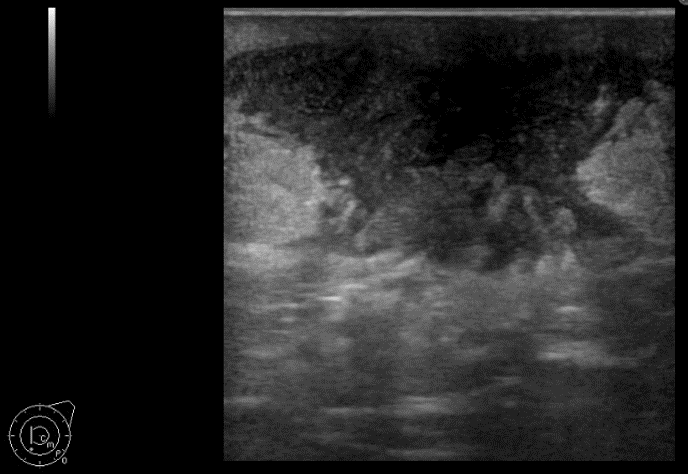

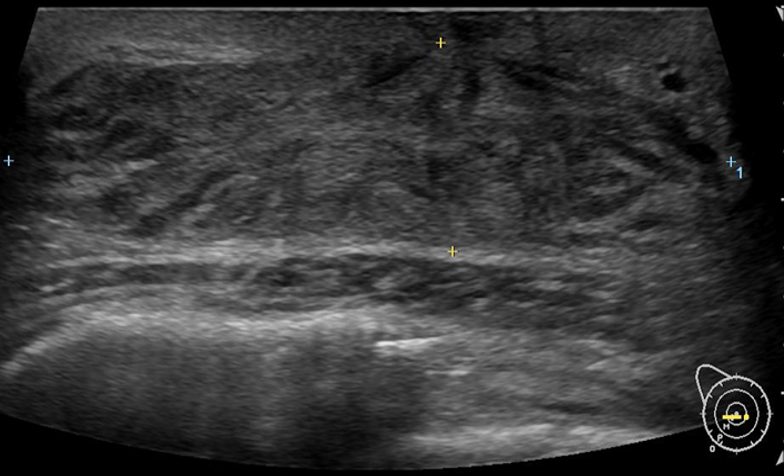

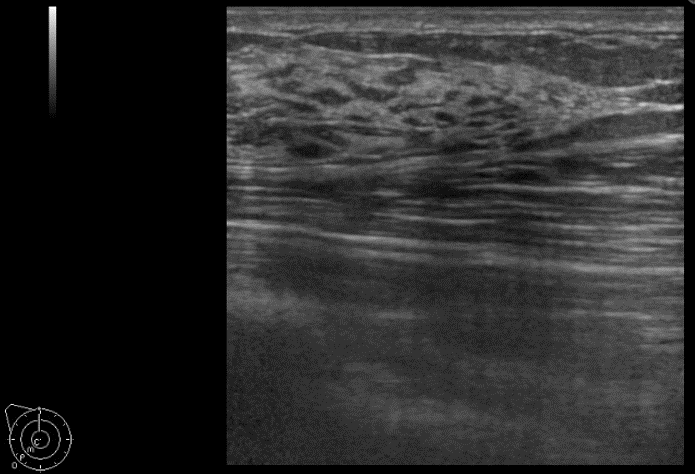

葉状腫瘍

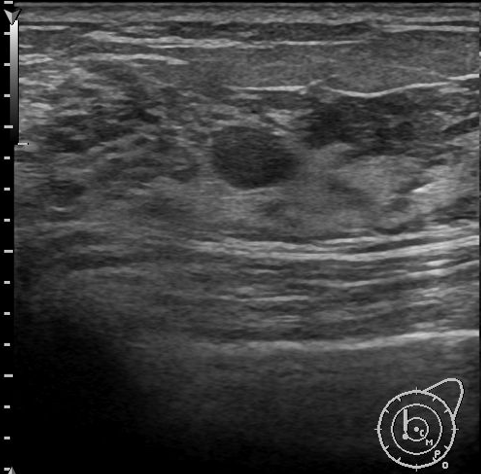

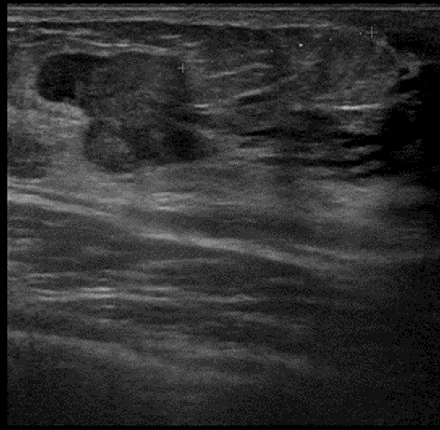

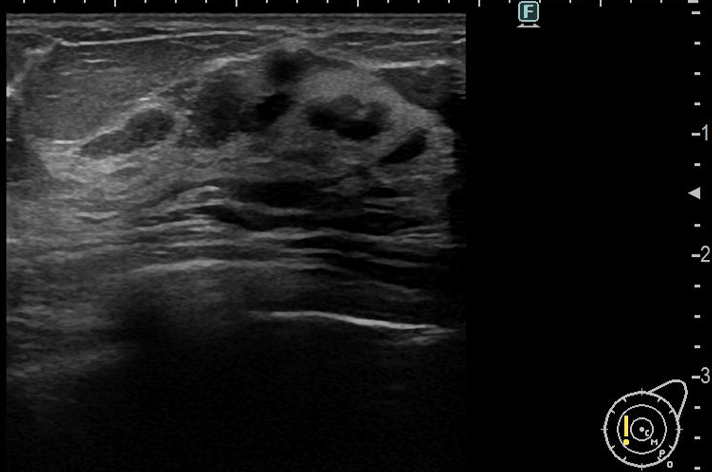

葉状腫瘍(phyllodes tumor)は、線維腺腫に比べて稀な乳腺腫瘍であり、特に40歳代の女性に好発します。この腫瘍は、線維腺腫の類縁疾患と考えられており、組織学的な特徴が類似しているため、臨床的および画像診断的に線維腺腫との鑑別が困難なことがしばしばあります。特に、急速に増大する乳腺腫瘍や3cm以上の腫瘍の場合には、葉状腫瘍の可能性を考慮する必要があります。

病理組織学的には、葉状腫瘍は良性(benign)、境界悪性(borderline)、悪性(malignant) の3つに分類されます。良性葉状腫瘍は線維腺腫と類似しており、比較的ゆっくりとした増殖を示しますが、境界悪性および悪性葉状腫瘍では細胞異型や核分裂像が増加し、局所再発や遠隔転移のリスクが高くなります。特に悪性葉状腫瘍では、肺や骨などへの血行性転移がみられることがあります。

診断には、超音波検査・マンモグラフィー・MRI などの画像診断が用いられますが、確定診断には針生検(core needle biopsy) や外科的生検 が必要です。ただし、針生検では一部の組織しか採取できないため、葉状腫瘍の異型度を正確に評価することが難しい場合があり、最終診断には切除標本の病理検査が重要となります。

葉状腫瘍と診断された場合、良性であっても腫瘍が残らないように完全切除(広範囲腫瘍摘出術)が推奨されます。特に境界悪性や悪性の葉状腫瘍では、局所再発率が高いため、腫瘍周囲に十分な安全マージンを確保した切除が必要です。

.png)

葉状腫瘍(良性)

.png)

葉状腫瘍(悪性)

乳管内乳頭種

乳管内乳頭腫(intraductal papilloma)は、乳管内に発生する代表的な良性乳腺腫瘍であり、30~50歳代の女性に好発します。この疾患は、乳腺腫瘤として触知される場合や、黄色~血性の乳頭分泌 により発見されることが多いです。血性乳頭分泌は乳管内のがん(非浸潤性乳管癌)とも関連するため、注意が必要です。

画像診断としては、超音波検査や乳管造影(galactography)、MRI などが有用ですが、乳管内に発生する非浸潤性乳管がん(DCIS) との鑑別が困難な場合があります。特に小さな病変では、マンモグラフィで明確に描出されないこともあります。針生検を行っても、得られた組織が限られるため、確定診断に至らない場合もあります。そのため、腫瘍の悪性の可能性を否定できない場合や、症状が持続する場合には、診断的治療として乳管切除を含む腫瘍の完全切除 が考慮されます。

特に多発性の場合は非浸潤性乳管がんが混在している可能性や将来的に乳がんを発症するリスクがあるため、定期的な検査が必要となります。

嚢胞内腫瘍

嚢胞内腫瘍とは、液体がたまった袋状の「嚢胞」の中に腫瘍ができる病変のことです。腫瘍には良性と悪性のものがあります。

代表的な良性腫瘍には嚢胞内乳頭腫があり、一方で悪性の場合は嚢胞内癌と呼ばれます。

嚢胞の中の液体は、黄色っぽい分泌液(漿液性)のこともありますが、多くの場合は血が混じった液(血性)になります。

特に、 嚢胞の中の液が血性である場合、嚢胞の中にしこり(充実部分)がある場合には、詳しい検査が必要になります。

また、良性であっても血性の液体がたまっている場合は、病変を取り除くことが必要です。

過誤腫

乳房の過誤腫(hamartoma)は、比較的稀な良性腫瘍であり、乳腺の発生異常によって生じる腫瘤です。病理組織学的には、線維性の被膜を有する境界明瞭な病変であり、乳房の正常組織成分と同一または一部の成分から構成されるものの、各組織成分の割合が正常とは異なる点が特徴です。そのため、マンモグラフィでは、脂肪成分による低濃度陰影と、線維成分および乳腺成分による高濃度陰影が様々な割合で混在し、境界明瞭な腫瘤として描出されることが特徴的です。また、超音波検査では、内部エコーが不均一な腫瘤として認識されることが多く、しばしば薄い線維性の被膜が確認されます。

基本的には悪性化のリスクは低いため、特に症状がなければ経過観察が可能です。しかし、大きな腫瘤の場合や、形態的に悪性腫瘍との鑑別が困難な場合には、診断的治療として腫瘍摘出が考慮されることもあります。

乳腺症

乳腺症(mastopathy)は、乳腺外来で最も多く遭遇する疾患の一つであり、30~40歳代の女性に多くみられる良性の乳腺変化の総称 です。これはホルモンバランスの変化によって生じると考えられており、月経周期に伴う乳腺組織の増殖と退縮が繰り返されることで、さまざまな病理組織学的変化が引き起こされます。

病理学的には、乳管や小葉の増殖性変化(上皮過形成など)と、腺管の減少や線維化などの退行性変化 が様々な割合で共存することが特徴です。そのため、臨床的にはしこり(硬結)として触知される場合や、乳房痛、乳汁分泌などの症状を伴うことがあります。特に、月経前に症状が悪化し、月経開始後に軽快することが多いのが特徴です。

診断には、マンモグラフィや超音波検査 などの画像診断が用いられますが、乳腺症の病変は乳がんと類似することがあり、鑑別が難しい場合があります。特に乳腺の高濃度化や小さな嚢胞形成、石灰化 を伴う場合には、より詳細な評価が必要となることがあります。そのため、悪性の可能性を除外するために、針生検(core needle biopsy)や穿刺吸引細胞診を行う場合もあります。

基本的には乳腺症は良性の病変 であり、特別な治療を必要とせず経過観察 で対応可能なことがほとんどです。ただし、症状が強い場合には、生活習慣の見直しやホルモンバランスを調整する治療 を検討することもあります。また、悪性疾患との鑑別が困難な場合には、定期的なフォローアップが推奨されます。

硬化性腺症

硬化性腺症(Sclerosing Adenosis)は、乳腺の良性変化の一つ で、乳腺の小葉や乳管が増殖し、それに伴い線維化が進む病態です。多くの場合、乳房のしこりや痛みを引き起こすことはありませんが、マンモグラフィや超音波検査では線維化を伴う乳がん(硬癌)に似た所見を示すため、要精査所見として見つかり、針生検などの組織生検や穿刺吸引細胞診が行われることがあります。

硬化性腺症自体は 「がんではなく、基本的に良性の病変」 ですが、一部の研究では 乳がんの発症リスクがわずかに上昇する ことが報告されています。特に、硬化性腺症が単独で存在する場合 のリスク上昇は軽度ですが、異型乳管過形成(atypical ductal hyperplasia)やその他の増殖性病変を伴う場合 には、乳がん発症リスクがさらに高まると報告されており、定期的な乳がん検診を継続し、注意深く観察すること が大切です。

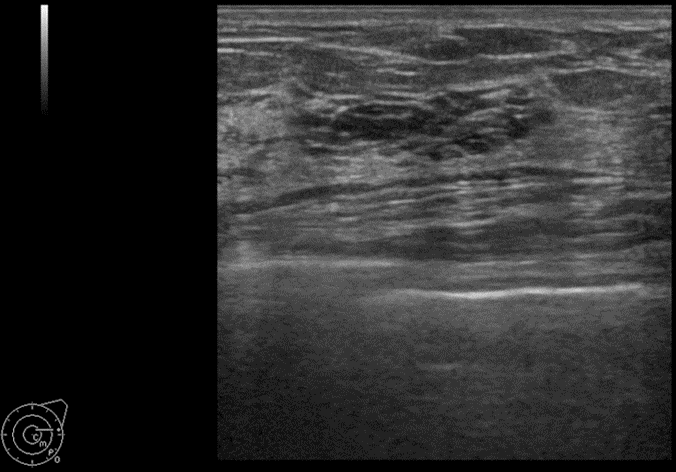

糖尿病性乳腺症

糖尿病性乳腺症(diabetic mastopathy)は、乳腺線維症に分類される比較的稀な良性疾患 で、主に1型糖尿病 や長期にわたるインスリン治療を受けている2型糖尿病の患者 に発生しやすいとされています。まれに自己免疫疾患を持つ人にも認められることがあります。

糖尿病性乳腺症の患者は、硬いしこり(腫瘤) を自覚することが多く、触診ではがんのしこりと似た硬さを示すことがあります。そのため、乳がんとの鑑別が必要 になる場合があります。

画像診断では、超音波検査で後方エコーの減弱を伴う低エコー病変 として描出されることが一般的です。病理学的には、乳腺組織の強い線維化 が主な所見であり、リンパ球や形質細胞の浸潤が伴うことがあります。この線維化により、乳腺線維症と診断されますが、悪性化のリスクはなく、基本的に治療の必要性はなく、経過観察で対応可能です。

乳腺炎

・急性うっ滞性乳腺炎

急性うっ滞性乳腺炎は、母乳が乳腺内にたまることで起こる炎症です。授乳間隔が長くなったり、赤ちゃんが母乳をうまく飲めなかったりすると発症し、乳房の張りや痛み、軽い発熱を伴うことがあります。授乳を続けながら、マッサージや温冷ケアを行い、水分補給と休息をとることで改善することが多いです。

・急性化膿性乳腺炎

急性化膿性乳腺炎は、うっ滞性乳腺炎が悪化し、細菌感染を伴う状態です。乳房の腫れや痛みが強くなり、高熱が出ることもあります。膿がたまることもあり、抗菌薬の使用や排膿処置が必要になる場合があります。この段階では自己対処が難しいため、速やかに医療機関を受診することが重要です。

肉芽腫性乳腺炎

肉芽腫性乳腺炎は、乳房に硬いしこりができる乳腺炎の一種で、症状が良くなったり悪化したりを繰り返しやすく、治りにくいのが特徴です。特に、出産を経験した女性で、断乳してから2~3年後に発症することが多いと報告されています。原因ははっきりとはわかっていませんが、自己免疫の異常や細菌感染(コリネバクテリウム属)、ホルモンバランスの変化などが関係していると考えられています。確立された治療法はなく、抗菌薬の使用や排膿処置、炎症を抑えるためのステロイド治療などが行われます。

乳輪下膿瘍

乳頭近くの乳管が詰まり、そこに細菌が感染することで膿がたまる病気です。特に、喫煙や肥満、糖尿病、陥没乳頭がある方は発症しやすいとされています。治療としては、膿を排出するために切開を行いますが、再発しやすいのが特徴です。何度も繰り返す場合は、膿がたまる空間や瘻孔(膿が排出されるトンネル状の穴)、原因となる乳管を一緒に取り除く手術が必要になることがあります。陥没乳頭がある場合は、同時に乳頭を形成する手術が行われることもあります。

女性化乳房症

女性化乳房症とは、本来小さく萎縮しているはずの男性の乳腺組織が、片側または両側で発達してしまう病態です。乳輪の下に楕円形の柔らかいしこり(腫瘤)が触れ、押すと痛みや圧痛を伴うことがあります。これは、女性の乳腺が張ったときの痛みに似た感覚と表現されることもあります。思春期と中年期以降の男性に多く見られます。

この状態は、単なる肥満による乳房の膨らみとは異なり、脂肪が増えているのではなく、実際に乳腺組織が発達してしまっていることが特徴です。

原因としては、思春期の場合、一時的なホルモンバランスの乱れ(女性ホルモンと男性ホルモンのアンバランス)によることが多く、一過性であることがほとんどです。一方、中年期以降では、肝臓や腎臓の疾患が影響することがあります。これらの臓器はホルモンの代謝にも関与しているため、機能が低下するとホルモンバランスが崩れ、女性化乳房症が生じることがあります。また、降圧薬、抗潰瘍薬、抗精神薬などの薬剤が原因となることもあり、はっきりとした原因が分からないこともあります。まれに、性腺機能低下症や甲状腺機能亢進症、精巣腫瘍といった疾患が背景にあることもあるため、血液検査や視触診、画像検査などによる診察が必要になります。

女性化乳房症自体は命に関わる病気ではなく、画像検査で男性乳がんでないことを確認できれば、特に積極的な治療は必要ありません。ただし、男性乳がんの可能性が否定できない場合には、生検を行うこともあります。治療の必要性については、症状の程度によって異なります。痛みが強い場合には、鎮痛剤を使用したり、薬剤が原因であれば別の薬に変更したりすることで対処することがあります。また、見た目の問題が気になる場合には、外科的に乳腺を切除する手術を選択することもあります。

副乳(副乳腺)

副乳(ふくにゅう)とは、本来乳房がないはずの場所に乳腺組織が存在する状態のことを指します。胎児の発生過程で乳腺が形成される際、通常は左右1対の乳房だけが発達しますが、それ以外の部分に乳腺組織が残ってしまうことがあります。この副乳は、わきの下や胸の下、腹部などにみられることが多く、片側または両側にできることもあります。

副乳の大きさや形はさまざまで、乳頭がある場合もあれば、小さなふくらみやシミのように見えることもあります。通常は痛みや違和感がないことが多いですが、ホルモンの影響を受けるため、生理前や妊娠中に張ったり、痛みを感じたりすることがあります。また、授乳期には母乳が分泌されることもあります。

副乳自体は病気ではなく、特に治療が必要ないケースがほとんどです。しかし、副乳の部分にしこりを感じる場合や、痛み・腫れが強い場合には、乳腺の疾患が隠れている可能性もあるため、診察を受けることが大切です。また、見た目が気になる場合や、不快な症状が続く場合には、手術で取り除くことも可能です。